この世に生を受けて76年。薬師寺の僧侶となって53年。有意義な半世紀でした。就職先が決まっていたにも拘らず、高田好胤という一人の僧侶に出逢い、一生帰依する事を決めました。その日からこれまでに法相宗管長、薬師寺管主という大役を務めさせていただきました。

お写経勧進による白鳳伽藍復興が進む中で師匠の遷化を迎え、道標を失った時期もありました。コロナ感染症が蔓延して、思い通りに布教活動ができない日々もありました。伽藍に数人しか参拝者のお姿が見えなかった時は、これまでの存続と継承がどれほどの努力とご支援の賜物であったかと、つい景色が滲んだものです。

一方、この上ない誉れや歓びも沢山ありました。千三百年の歴史を持つ薬師寺には

薬師寺の僧侶になってから、ある日草履が届きました。それは長兄から届いた荷物でした。しっかりと地に足を付けて努めなさいということだったのでしょうか。訳も尋ね得ぬ間に鬼籍に入り、今更ながら、あの日から一度も自分で草履を購入したことがないことに気付きました。何十年も毎日の

今、長老と呼ばれる立場に就任するこんな直前になって、これまで支えてきてくださった皆様の笑顔がとめどもなく浮かび、感謝の思いで

お浄土に満ちるという慈悲の心。思いの外、私たちの身近に沢山有るのではないかと思いつつ、心から手を合わせるということが、若い時よりも少しはできるようになった気がします。

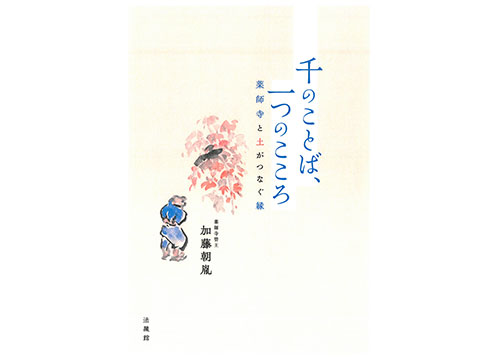

本書所収の各話は、私が管主に就任した翌年から毎週一話、千文字で記したものです。今読み返してみると千文字など念頭にもない様子で、言いたい放題。同じ内容を繰り返す箇所もあり、気恥ずかしいことこの上もありません。

けれども一人の僧侶がその人生で何に感動したのか、どんなことを大切に思ってきたのか、また薬師寺がどのような歴史を重ねてきたのかをお知りいただく良い機会ではないかと思い返し、冊子に纏めることに致しました。

どなたでも読みやすく、理解しやすいようにと、「千文字説法」の原文にかなりの加筆修正を加えました。一度仕上がった原稿を削り、補足しながら纏め上げるのは大変な作業でした。それを京都大学人文科学研究所の石垣明貴杞先生が見事に完遂して下さいました。また、親身になって出版へと導いて頂いた法藏館の西村七兵衛社長と編集部の今西智久氏、お三方に心から感謝申し上げる次第です。

この著書は令和7年10月1日、法藏館より発売されます。

合 掌

「加藤朝胤管主の千文字説法」の感想をお手紙かFAXでお寄せください。

〒630-8563

奈良市西ノ京町457 FAX 0742-33-6004 薬師寺広報室 宛